ワンダーランドを生きる

ディズニーのアニメ映画でも有名な「不思議の国のアリス」(アリス・イン・ワンダーランド)は、ルイス・キャロルによる世界的ナンセンス文学の先駆けである。

少女アリスは小川のそばの木陰でうたたねをしているうちに、何とも不思議な、とんちんかんな夢の世界へと旅をしていく。

どこまでもどこまでも落ちていく穴の中。

落ちながら考え事をしたりウトウト眠くなったりしながら、アリスは落ちていく。

深く深く、潜在する不思議の国へと。

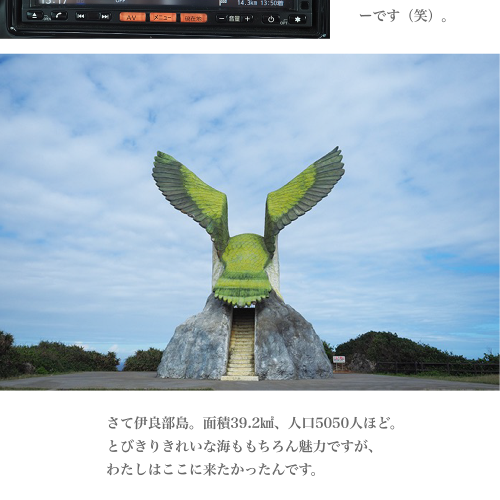

そうしてたどり着いた世界では、アリスは身体が大きくなったり小さくなったりする事象を繰り返し、不思議な世界の珍獣たちですら驚く珍獣へとなってしまう。

どっちへ行くのが正解かわからない世界。

あべこべでへんてこ。常識が通用しない世界。

このお話は作者が知人のこどもたちのために即興で作った話が発端であった。

作者であるルイス・キャロルはとても知性とユーモアにあふれている人で、もともとは数学者としてその名をはせていた(チャールズ・ラトウィッジ・ドドソン)。

この作品は当時はやっていたナーサリーライムや民謡の詩をパロディにしてふんだんに使われており、そのナンセンスと奇抜な登場人物の数々に、それまでは教訓的な内容の多かった児童文学の世界に大きな変化の一石を投じた。

この物語の中で主人公のアリスは、素敵な庭へと続くドアを見つける。そこに行ってみたいと思うが、アリスの体は大きすぎて入れない。そこで「私を飲んで」と書かれている飲み物を口にすると、みるみる体が小さくなる。ところが、今度は小さすぎて、机の上に置きっぱなしにしてしまったドアのカギに手が届かない。

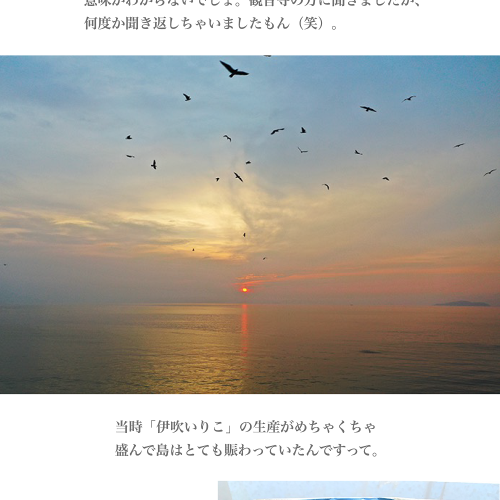

そして今度は「私を食べて」というケーキを食べてみたら、大きくなりすぎてしまう。アリスは泣き出し、大きくなったアリスの涙はまるで海のように広がっていく。そのアリスに驚いた白うさぎが落とした扇子をあおぐと今度は体が小さくなり、自分の涙の海でおぼれかけてしまうのだ。

私たちは日々生活の中で、様々な問題にぶつかるとき、まるでアリスのようにものごとを大きくしてとらえてしまうことや、また自分を小さくとらえすぎて考えすぎの渦に巻き込まれたり、ストレスを感じたりすることがある。

自分の涙におぼれかけたり、目の前の問題がとても乗り越えられない大きな山に見えたり。自分は小さすぎて何にも足りないと思い、時に自分は不器用に大きすぎて、どこにもはまる場所がないと感じたりする。

次々と降りかかる災難や困難がすべて自分への攻撃のように思えて、身動きが取れないと感じることもある。

そんなとき、少女アリスのマインドを使うことをお勧めする。

「なぁんだ、ただのトランプじゃないの」

アリスは自分を捕まえようと追いかけてきた大人数の兵隊たちが、ただのトランプであることを認識したとき、たちあがりトランプを払いのけ、こう言ってのけたのだ。

そうして夢から覚めたアリスは「なんだかとても不思議な夢を見たわ」と言って家へと帰っていく。

物事の渦中にいるとき、私たちはその物の本当の姿やサイズがしばしばわからないことがある。でも落ち着いてみれば、それはただのできごと。

「なぁんだ、こんなことか」と払いのけ、先へ進む強さを私たちは本来持っている。

現実社会で起こるすべてのことを、どうとらえるかは自分次第なのだ。

自分にのしかかってくる問題の大きさを、どの視点で見るかもまた、自分次第。

まるで乗り越えられないと思う大きな問題でさえも、それは問題が大きいのではなく自分が小さくなっているからかもしれない。

つらいときや苦しいとき、一通り自分の涙の海でおぼれたら、冷静になって起き上がり、「なぁんだ、ただのトランプじゃないの」といって払いのけ、立ち上がる。

そして、「夕飯なにたべようかなぁ」と呑気に考えを切り替え、家路につく。

アリスマインドを常備して生きると物事へのとらえ方が変わってくる。

アリスマインドを身につける術は難しくない。

なぜなら私たちはすでに、ワンダーランドに生きているから。

私たちが生きているこの現実もまた、次に何が起こるかわからない不思議の国。

それぞれに見え方の違うワンダーランドなのだから。