読書の秋にぴったりの『良書の選び方』

長すぎる夏がやっと終わったかと思ったら、季節は一気に加速していく。

秋は、紅葉の景色や、美味しいものを楽しむなど、美しい季節を五感で喜べるとき。

同時に、秋の長雨には心を落ち着かせ、夏までの様々な活動に思いをはせながら、やがて終わりを迎える1年の実りを味わう時期でもある。

〇〇の秋、といえば、食欲や芸術、スポーツなどと様々出てくるが、やはりここは「読書の秋」を採用したい。秋の夜長、という言葉がある通り、日が短くなり夜が長くなってくるこの時期、少し肌寒い夜は、毛布にくるまって温かい飲み物でも飲みながら、読書にふけるというのは何とも贅沢な時間の過ごし方だと筆者は思う。

そんな読書の秋だが、近年では現代人の活字離れと言われるほど、SNSやインターネットの普及により読書人口は年々減ってきている。

普段から「物語のある暮らし」や「本のある日々」をおすすめしている私としては、読書が夏休みの宿題などという「義務」としてではなく、豊かな心を育む趣味として広がっていくことを切に願う。

たとえお金がなくても。

世界中の本を読んでその国を旅した気持ちになれることも、現実の世界から深く美しい想像の世界へと旅できることも、読書が叶えてくれる。

エッセイや、ビジネス書、自己啓発本などももちろん活字には変わりはないのだが、ここでお勧めしたいのは「非日常」へと我々を運んでくれる物語についてだ。

物語、とは。

もの+ストーリー。

例えばそこに一つのティーカップがあったとして、「このカップは祖母から引き継いだ大切なカップ。祖母は毎日午後3時になるとティータイムをもつ、おしゃれな人だった」といったような、ものにストーリーがくっついて、「物語」というのはできていく。

何気ない、どこにでもある風景。

何物でもない、ごくごく普通の登場人物。

そこにひょんなところから「お話」がくっついていき、「物語」になるのだ。

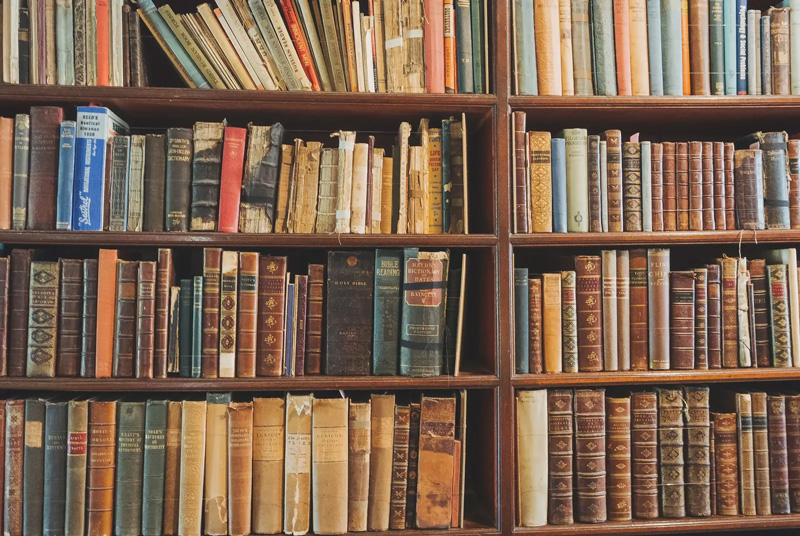

昔から長く愛される、人々の心に残る物語 ~「良書」とよばれるもの~ には、いくつかの共通した特徴があることを今回は紹介したい。

まず第一に、良い物語は、「繰り返しが多い」ということ。

そしてこれは、音楽にも通ずることである。

たとえば、同じフレーズを2度繰り返した後は、3度目に転調をしたり、3度目にイレギュラーなフレーズが挟まることがある。

これは昔話などでもよくあり、たとえばシンデレラも3回目の舞踏会でガラスの靴を落とすハプニングが起きるし、白雪姫も3度魔女に命を狙われ、3度目にやっと死ぬ(これも本当には死んでいないのだが)。

3枚のお札や、そのほか世界中の物語も、同じようなハプニングを主人公が繰り返し乗り越えていく先に、3度目の違う展開がやってくることがある。

これはわたしたちの人生においても同じで、「2度あることは3度ある」「3回目の正直」ということわざがあるように、同じようなハードルや悩みを乗り越えていく先に、3回目に違う反応や新たな結末が待っていることがある。

もうひとつ、良い物語の特徴としてあげられることは「行きて帰りしものがたり」であること。主人公は、ある場所を出て冒険をし、最後にはまた旅の始まった場所へ帰ってくる。

短い絵本やこども向けのお話、昔話などでもこのパターンはよく見られる。

または一つの状態からピンチの状態へとなり、また最初の状態よりもよい状態で戻ってくるというようなパターン。

ももたろうも、鬼退治に出かけていき、また里に戻ってくる。

主人公が冒険し帰ってくる話はファンタジーでも王道のパターンであるが、この時、出発点と戻る点は同じであるにもかかわらず、成長し以前よりもたくましく強く賢くなった主人公として戻ることが多い。例えば、短い絵本だがモーリス・センダックの「かいじゅうたちのいるところ」も、そうだ。同じ部屋の中から怪獣のいる世界へと冒険し、また帰ってくる。

安心して今いる場所を離れ、また安心できる故郷へ帰るというストーリーは、日々の暮らしの中でわたしたちに勇気をくれる。わたしたちもまた日々「安心できる場所」から各々の職場や学校などの外の世界に冒険にいき、一日の終わりにホッとできる場所へ帰ってくる。

最後に、筆者がこれは良い物語が持っている特徴だと思うこととして、物語の始まる前に「親愛なるだれだれへ」というように、誰かに向けて書かれている物語であることをあげたい。誰かに向けて描いた物語、というのはそれだけで物語に乗る思いが違う。

そこにあるまごころやあたたかさが違う。教訓的な、誰しもに向けて書くものよりも、ある人物を思い浮かべてその相手に向けて届けたいという思いは、思いの強さが違うからだ。

これらの点を意識して本を選ぶと、良い本に出会う確率が高い。

「自分にとってふるさとである本」との出会いが、価値観や人生に大きく影響すると思う。それは万人が面白いと思う本ではないかもしれない。それは必ずしも先ほど述べた「良書の条件」をクリアしていないかもしれない。

だが、こういった「懐かしきわがふるさと」と感じられる本と出会うと、いくつになっても、またどんな時でも、自分の安心安全なサンクチュアリに帰ってくることができる。

それこそ、日々行きて帰る物語を生きているわたしたちにとって、帰る場所としていつでも待っていてくれ、行く道を照らし、迷うときの指針となってくれる。

ぜひこの秋の夜長に、今一度自分の「こころのふるさと」である本に出会う、また出会いなおす時間をひととき持っていただけたら、そして、喧噪や日々の忙しい思考の渦からひととき離れ、その世界へと自由に羽を広げて飛んでいく時間を皆が楽しめたら、と思う。

活字は心の栄養である。良い言葉や良い物語が豊かに心に蓄えられる、そんな秋を楽しめますように。